한국 정부, 1조2천억 원 투입한 AI 교과서 사업 ‘4개월 만에 폐기’

기술 오류·사생활 침해·학습 부하 논란 속 조기 종료,

교사·학생·학부모 반발 속 사업 전면 재조정…정치적 논란도 겹쳐

[서울=뉴스닻] 이재진 기자 = 한국 정부가 약 1조 2천억 원(약 8억5천만 달러)을 투입해 추진한 인공지능(AI) 교과서 사업이 도입 4개월 만에 사실상 중단됐다.

개인 맞춤형 학습과 교사 업무 경감, 교육격차 해소를 목표로 한 야심찬 정책이었지만, 부정확한 콘텐츠·개인정보 유출 우려·업무 과중 등 현장 반발 속에 ‘참고자료’ 수준으로 격하됐다.

“AI 교과서, 집중도 떨어지고 수준 맞춤도 안 돼”

제주도의 한 고등학생 고호담 군은 정부가 AI 교과서를 도입한다는 소식에 처음엔 기대감을 가졌지만, 실제 수업에서 혼란을 겪었다. 그는 해외 매체 Rest of World에 “기술적 오류로 수업이 계속 지연됐다”며 “개인 노트북으로 혼자 공부하다 보니 집중하기 어렵고, 교과서가 내 수준에 맞지 않았다”고 말했다.

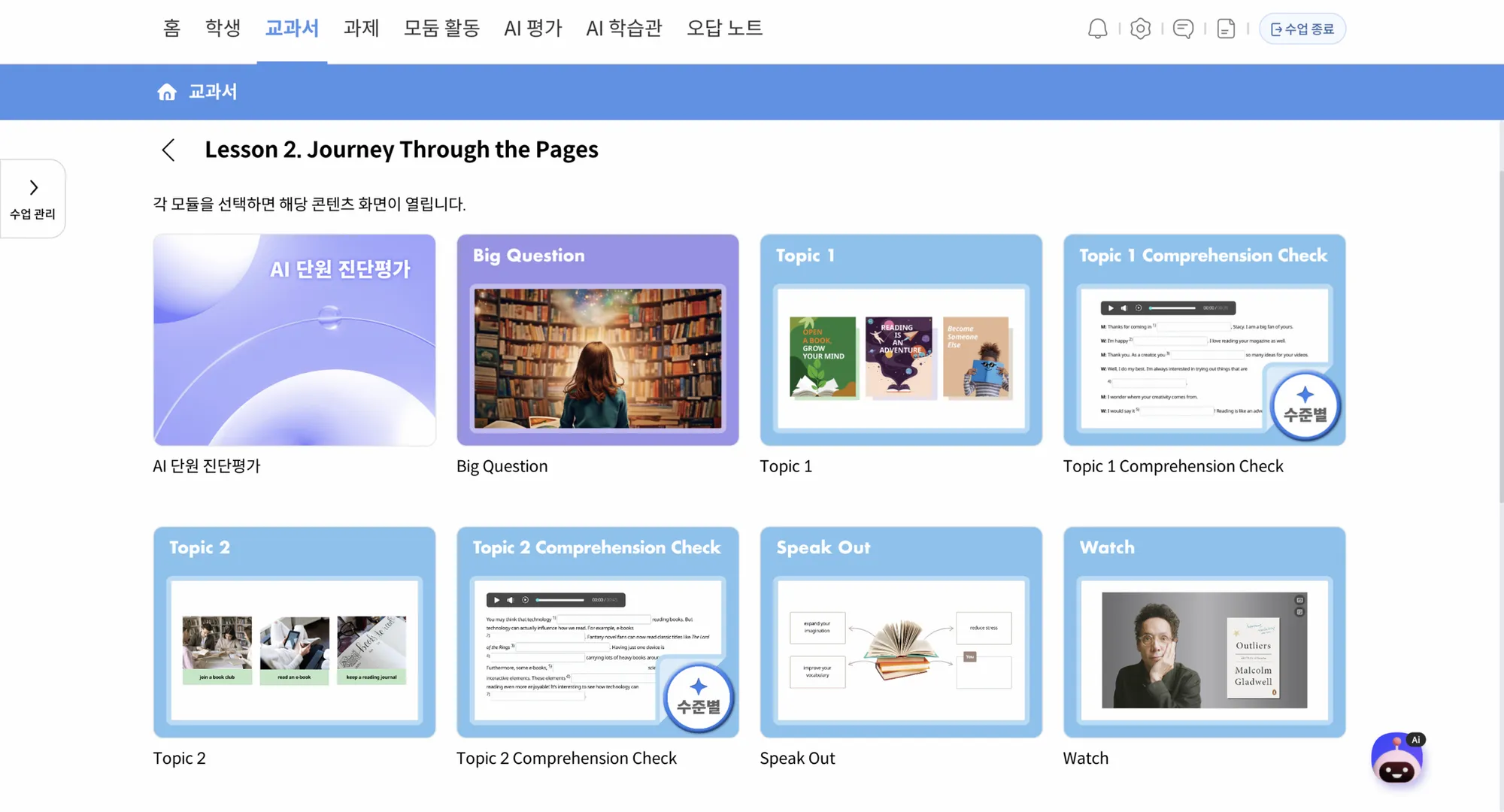

AI 교과서는 지난해 윤석열 정부의 핵심 교육 디지털화 사업으로 출발했다. 10여 개 출판사가 수학·영어·컴퓨터 과목의 디지털 교재 개발에 참여했고, 올해 3월 새 학기부터 전국 학교에 의무 도입됐다. 하지만 불과 한 학기 만에 법적 지위가 박탈돼 ‘보조 학습자료’로 전환됐다.

“졸속 추진이 실패의 근본 원인”

사업은 시작부터 불안했다. 지난해 11월, 전국교직원노동조합과 시민단체 ‘정치하는엄마들’은 당시 교육부 장관을 ‘직권남용’ 혐의로 고발하며 “AI 교과서 강제 도입은 위험하다”고 주장했다. 단체들은 데이터 보호 장치 부재, 학생 노출 위험, 교사·학부모 의견 미반영 등을 지적했다.

국회 교육위원회 소속 강경숙 의원도 1월 국정감사에서 “기존 종이 교과서는 개발에 18개월, 심사에 9개월, 준비에 6개월이 걸리지만 AI 교과서는 각각 12개월, 3개월, 3개월에 불과했다”며 “아이들을 대상으로 하는 정책인데 너무 성급하게 추진됐다”고 비판했다.

정치적 요인도 ‘정책 후퇴’ 배경

AI 교과서 사업은 윤석열 전 대통령이 직접 주도한 대표 정책이었다. 그러나 지난해 말 윤 전 대통령이 계엄령 시도 혐의로 탄핵된 이후 정권이 교체되면서 정책 기조가 급변했다. 4월 취임한 이재명 대통령은 대선 공약대로 “AI 교과서 의무화 폐지”를 선언했고, 8월 국회는 교과서의 공식 지위를 완전히 철회했다.

현재 전국에서 AI 교과서를 사용하는 학교는 2,095곳으로, 1학기(도입 초기)의 절반 수준으로 줄었다.

“정치화·졸속 추진…기업·학교 모두 피해”

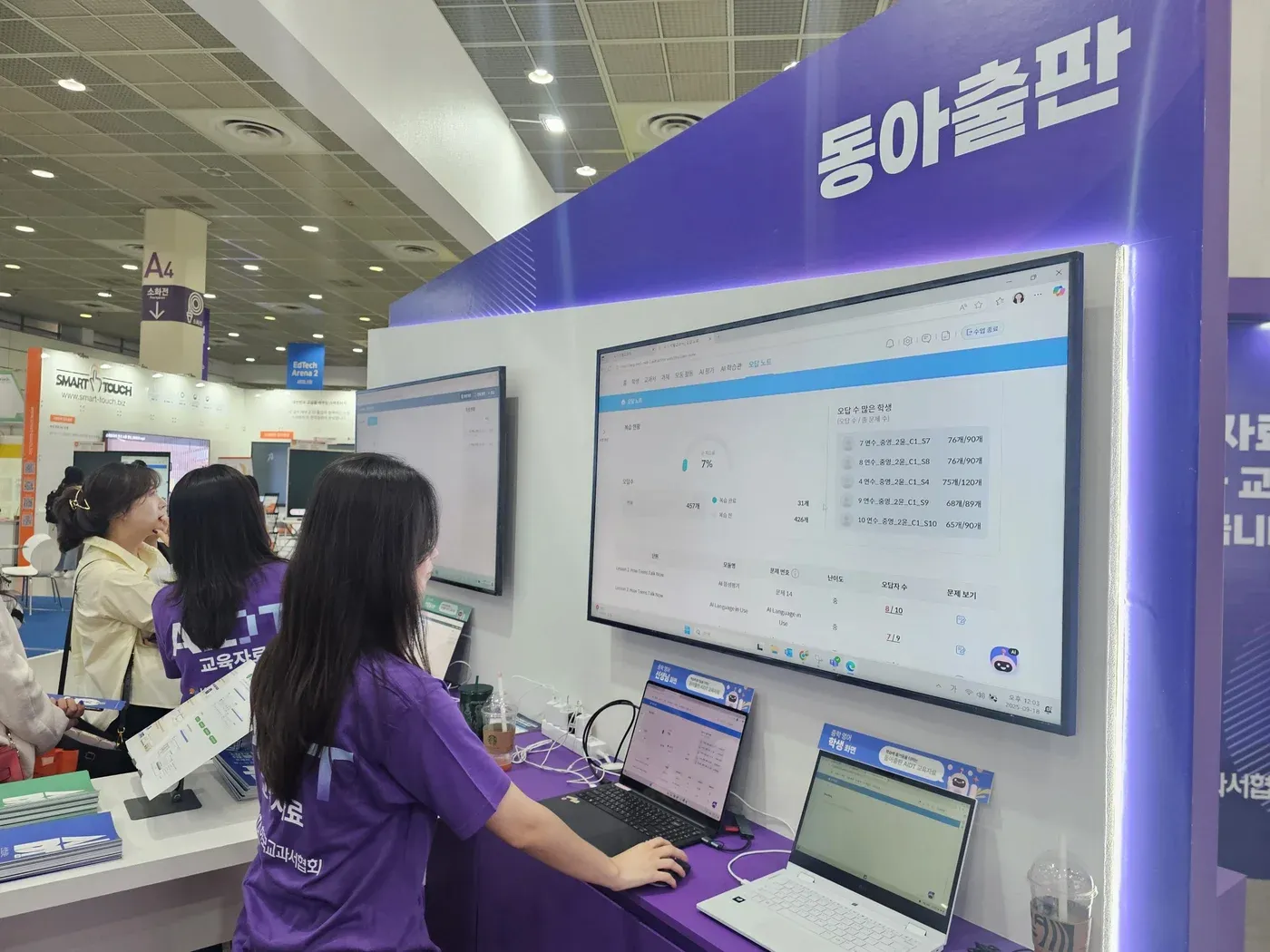

동아출판 김종희 최고디지털책임자(CDO)는 “학생들이 익숙한 디지털 기기를 통해 학습에 더 집중하고, 학습 수준별 맞춤 지원이 가능하다”고 강조했지만, 현장에서는 “효과 검증 없이 졸속 추진됐다”는 비판이 압도적이다.

교과서 개발업체 협의체인 ‘교과서개발위원회’의 황근식 위원장은 “정부를 믿고 투자한 기업들이 시장을 잃었다”며 “헌법소원과 손해배상 소송을 준비 중”이라고 밝혔다.

교사들도 엇갈린 평가

현장 교사들 사이에서도 의견이 나뉜다. 경기 평택의 고등학교 교사 이현준 씨는 “학생 학습 진도 관리가 어려웠고, 콘텐츠 완성도가 낮았다”고 말했다. 반면 광명시 초등교사 김차명 씨는 “AI 교과서가 학습에 어려움을 겪는 학생을 도와주고 수업 시간을 절약했다”며 “게임형 학습 요소가 학생들의 흥미를 끌었다”고 전했다.

그는 “사업이 너무 급하게 추진된 것이 가장 큰 실패 원인”이라며 “충분한 시범 운영 후 단계적으로 확대했어야 했다”고 지적했다.

“정부 신뢰 상실이 더 큰 문제”

케임브리지대 개발연구센터 박사과정 이보흠 연구원은 “AI를 교육 현장에 도입할 때는 먼저 숙제나 자율학습 단계에서 시범 운영 후, 점진적으로 교실에 도입해야 한다”고 조언했다.

AI 교과서 사업의 혼선은 교육 기술의 한계를 보여주는 동시에, 정부 정책 신뢰에 대한 회의도 남겼다. 김 교사는 “학생과 교사 모두 이제는 정부 정책을 믿지 않는다”며 “이것이야말로 가장 큰 문제”라고 말했다.

[저작권자 ⓒ 뉴스닻. 무단전재·재배포 금지]

이재진 기자 (jaejinlee@newsdot.net)