“누가 진료하나요?” 응급실에서 커지는 AI의 존재감

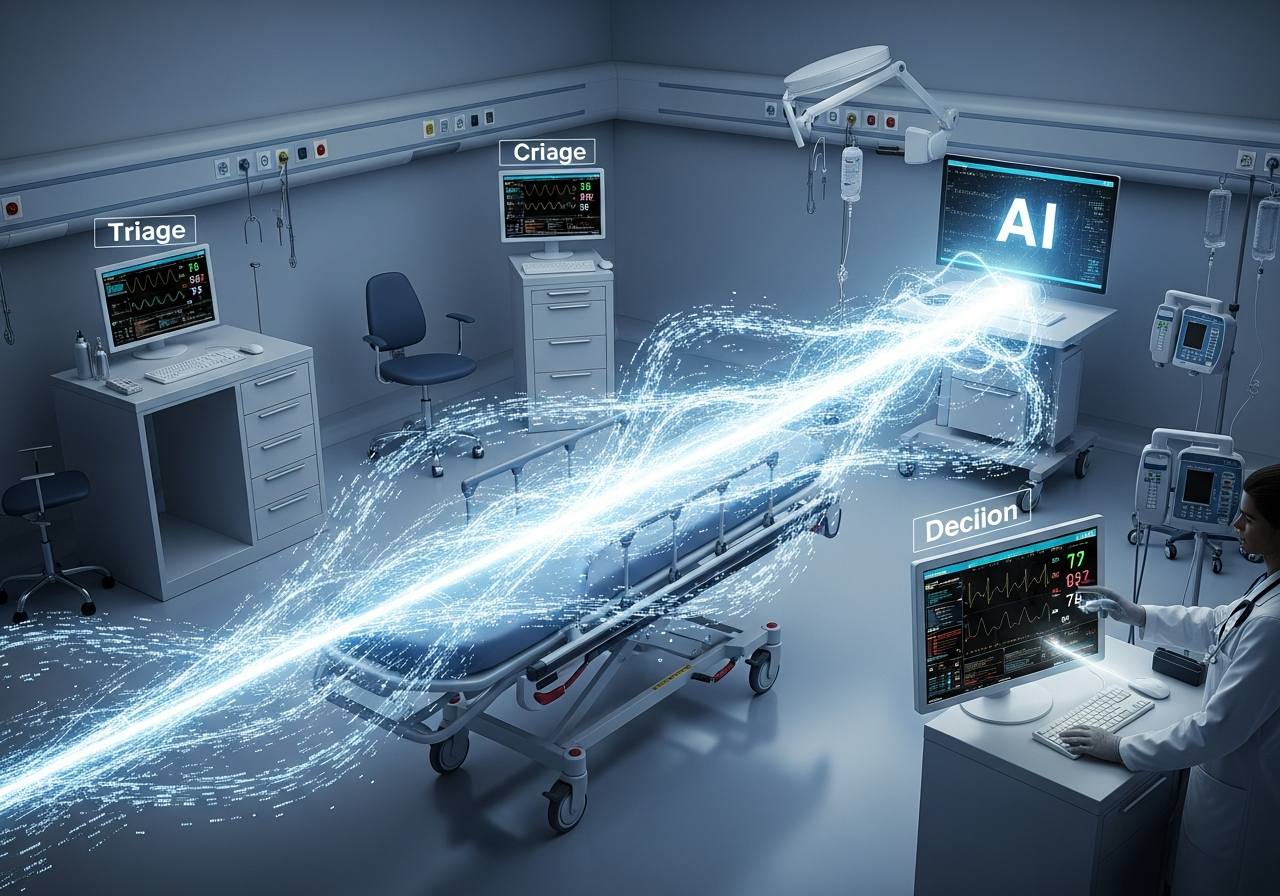

[서울=뉴스닻] 최승림 기자 = 인공지능(AI)이 응급실 안으로 깊숙이 들어왔다. 환자 분류, 위험도 예측, 인력 배치까지 의사결정의 여러 단계에 개입하면서, 환자 입장에선 자신을 진료하는 존재가 사람인지, AI 보조를 받는 하이브리드인지 구분하기 어려워졌다. 어떤 응급의학과 의사는 “이건 규제의 문제가 아니라 신뢰의 문제”라고 말한다.

AI는 대량의 임상 데이터를 수 초 안에 묶어 패턴을 찾고, 과거 검사값·약물·증상을 연결해 위험 신호를 조기에 띄운다. 병원은 비용 절감과 인력난 해소를 이유로 디지털 트리아지, 진단 보조, 운영 의사결정 도구를 빠르게 들이고 있다. 일부 연구에선 비전문의 수준의 진단 성능을 보였다는 결과도 나왔다.

AI는 희귀한 약물 상호작용, 산발적 증상 조합, 과거 기록의 미묘한 변화처럼 사람이 놓치기 쉬운 단서를 끌어올린다. 문서 작업을 줄여 의사가 환자와 보내는 시간을 늘려주는 효과도 기대된다. 적절히 쓰일 경우, 직관을 대체하기보다 ‘증폭’하는 도구가 될 수 있다.

반면 환자의 눈빛 속 불안, 미세한 발음 변화, 손을 잡았을 때 느껴지는 긴장감은 알고리즘이 읽지 못한다. 수천 시간의 현장 경험이 길러주는 “뭔가 이상하다”는 감각은 여전히 인간의 영역이다. 환자에게는 이 보이지 않는 감각이 때로 검사 수치보다 중요하다.

장기적으로는 다른 위험도 있다. AI 보조에 익숙해질수록 의사의 능동적 탐색과 판단이 약해질 수 있다는 지적이다. 반복 사용이 ‘사람의 눈’보다 ‘모델의 결과’에 더 기대도록 만들면, 미세한 이상을 스스로 찾아내는 역량이 줄어든다.

진료실 문턱에서 AI는 이미 양면성을 드러낸다. 한 환자는 온라인 상담 결과를 보고 치명적 심장 질환을 의심했지만 실제로는 불안에 따른 증상이었다. 다른 환자는 스스로 충수염을 의심해 빠르게 수술을 받았다. 같은 기술이 불안을 키우기도, 치료를 앞당기기도 한다.

환자는 자신의 진료가 어디까지 사람의 판단이고 어디서부터 AI 보조인지 알 권리가 있다. AI가 개입할 때 최종 책임 주체가 누구인지, 오류 발생 시 어떤 절차가 작동하는지, ‘조용한 실패’를 막기 위한 품질관리와 모니터링 체계가 있는지 투명하게 밝혀야 한다. 기술의 진군은 멈추기 어렵지만, 의사–환자 간 신뢰만큼은 지켜야 한다.

[저작권자 ⓒ 뉴스닻. 무단전재·재배포 금지]

최승림 기자 (seunglim.choi@newsdot.net)